「特別なもの」だった育休が「当たり前」になるまで。くるみん認定が映す、エフエム東京の軌跡

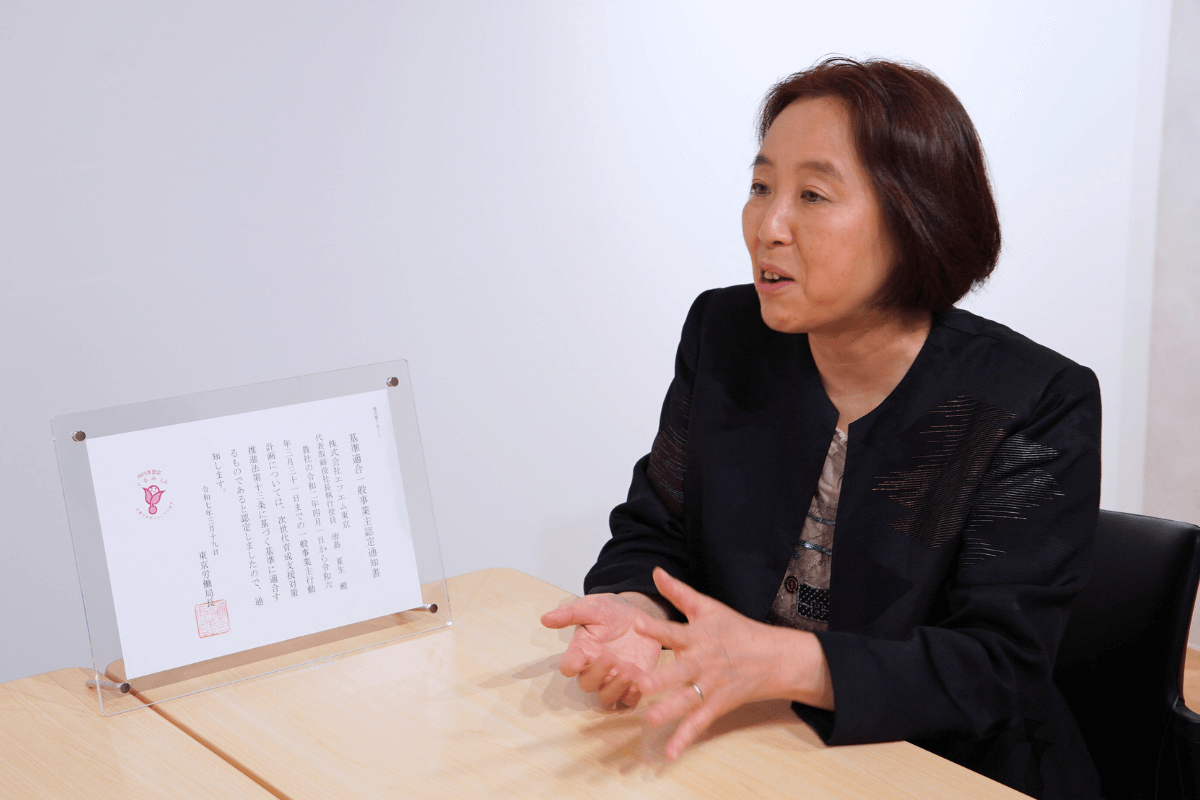

2025年3月、株式会社エフエム東京(ステーションネーム:TOKYO FM)は、厚生労働省から「くるみん認定」を受けました。

「くるみんマーク」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援に積極的に取り組む企業を「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定するものです。

放送業界と聞くと「残業が多く、両立が難しそう」というイメージを持つ人も少なくありません。

けれど同社は、その常識を少しずつ変え、今の姿へと変化を遂げてきました。

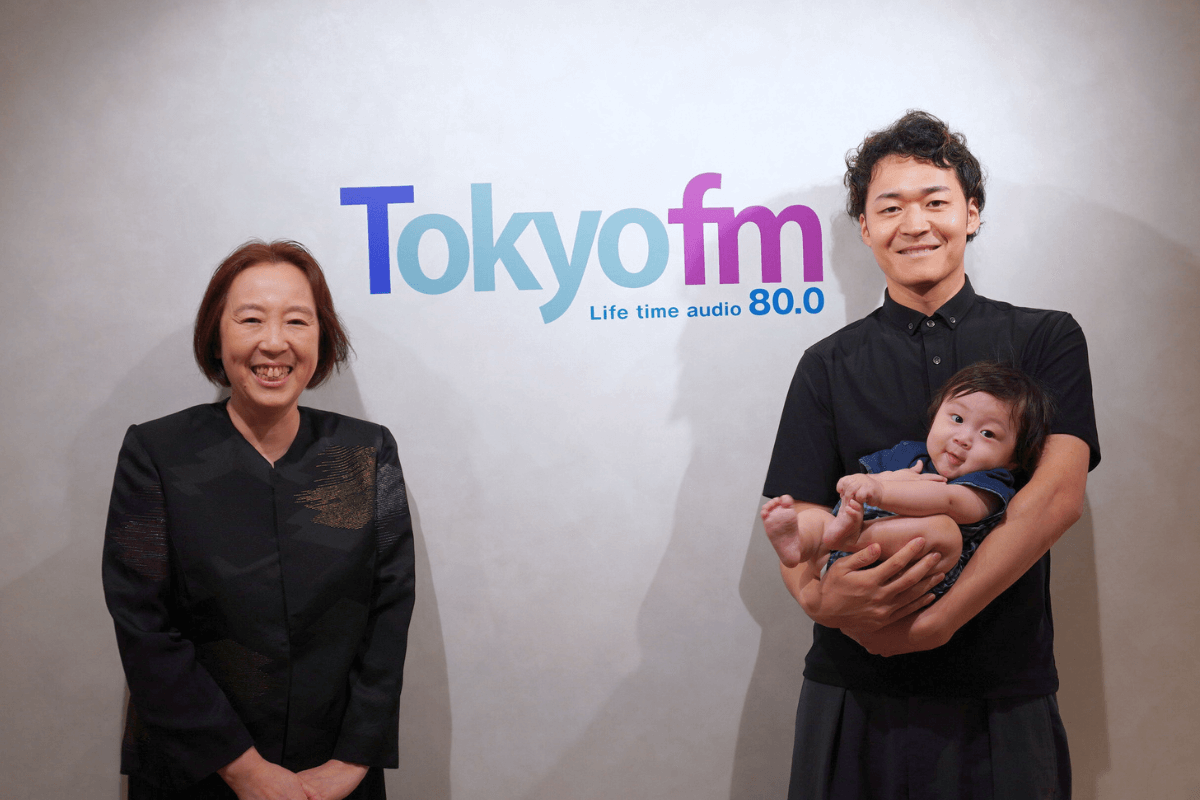

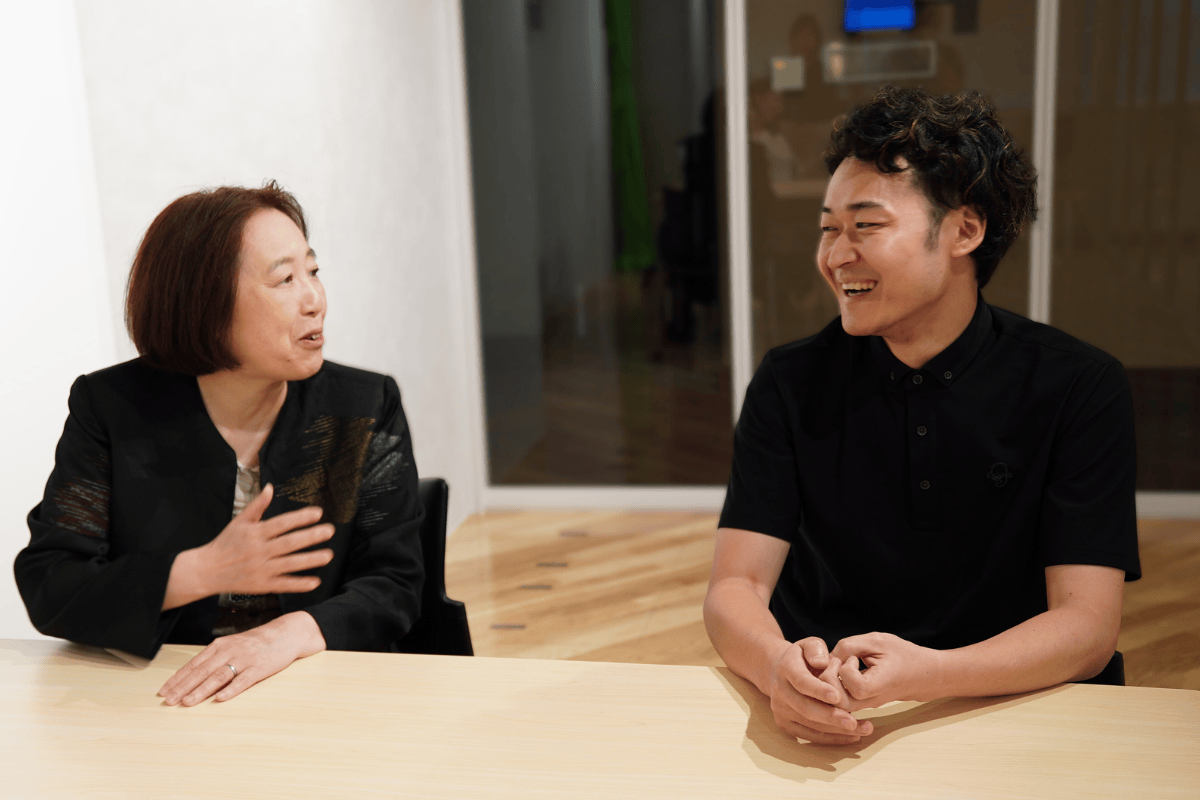

取材当日、奈良県からご家族で訪れてくださったのは、営業1部の横家孝憲さん。

営業職の要として活躍してきた横家さんはいま、1年間の育児休業の真っ最中です。

1年間の育休取得の意思を伝えたとき、職場から返ってきたのは、「おめでとう。大事な時間だからゆっくり過ごしておいで。」の言葉。

上司たちの自然なその反応に、横家さん自身も育休は取るものとして背中を押されたといいます。

外から見れば驚くような反応かもしれません。

ですが、かつて勇気ある決断とされた男性育休が、いまでは自然に受け入れられている。その背景には、30年近く前から実際に育児休業を取得し、そしてその経験を活かして制度づくりに携わってきたHR戦略部の三村由美子さんの存在があります。

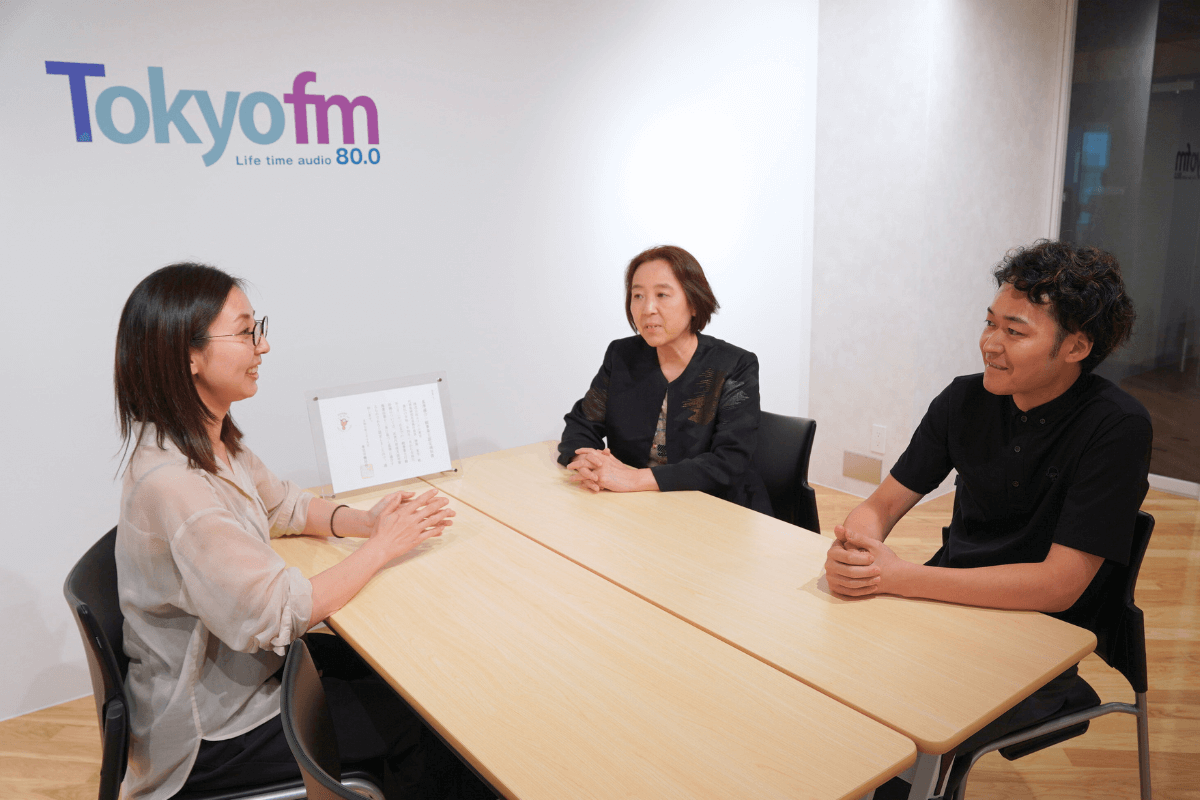

今回は、制度を支え続けてきた三村さんと、育休を実践している横家さんのおふたりにお話を伺いました。

(2025年10月取材)

目次

プロフィール紹介

三村 由美子(みむら ゆみこ)さん(写真左)

株式会社エフエム東京 コーポレート・コミュニケーション室室次⻑ 兼 HR戦略部⻑

1990年に入社後、編成企画・営業推進・海外局窓口・秘書・人事など幅広い業務を経験。3度の育児休業を取得し、第2子の際は1か月で復職。制度がまだ十分に整っていなかった時代から、両立支援の仕組みづくりに携わり、2021年にはリモート勤務・フレックス制度・副業制度の導入、そして「くるみん認定」取得に貢献。

現在は、個の成長を軸にした組織づくりを牽引している。3児の母。

横家 孝憲(よこや たかのり)さん(写真中央)

株式会社エフエム東京 ビジネスソリューション局 営業1部 チーフ

2016年に新卒で株式会社エフエム東京へ入社。制作業務を経て、2018年より営業部に配属。大手クライアントを担当しながらチームを率いる営業1部のチーフとして活躍。

現在は、第一子の誕生を機に1年間の育児休業を取得中。家族との時間を大切にしながら、復職後を見据えてネット広告やデジタルマーケティングなどのスキル習得にも意欲的。

山中 泰子(やまなか やすこ)(インタビュアー)(写真右)

株式会社QOOLキャリア 代表取締役社長

大手IT系人材サービス会社で採用・育成・制度設計を経験後、自治体と連携したひとり親家庭の就業支援事業や、託児所併設型就業施設の運営を手がける。その後、上場企業の人事担当執行役員やスタートアップの人事責任者を経て、2022年4月より現職。

1児の母としての経験を活かし、仕事と育児の両立に悩む女性のキャリア支援にも力を注いでいる。

制度を「使って育てる」時代へ

――三村さんが最初に育休を取得された1990年代、社内の空気はどのようなものでしたか。

三村さん(以下敬称略): 当時はまだ「育休を取る=キャリアを手放す」という空気が強く残っていました。私は社内で二人目の育休取得者でしたが、復職を諦め退職する社員も少なくありませんでした。いま思えば、両立という言葉そのものが現実に追いついていなかったのだと思います。

――制度が十分に整っていないなかで、どのように両立を続けてこられたのでしょうか。

三村: まずは「頼れるものはすべて頼る、お願いする」ことでした。義父母をはじめ有料のベビーシッターさんも、近くに住む親戚も、助けていただけるならお願いし、なんとか気合いで乗り切りました。家庭と仕事の予定を一元管理し、不測の事態に備える段取り力は特に鍛えられたと思います。

管理職になってからは、家・職場・子どもの学校をタクシーで移動できる距離に置く「1〜2km三角圏作戦」を実践していました。無理を根性でねじ伏せるのではなく、環境を設計する。両立を継続させる鍵は根性論ではないと今では思います。

――会社としての後押しは、いつごろから形になっていったのでしょうか。

三村: 私が最初に育休を取った1996年、会社はベビーシッター会社と法人契約を結び、料金補助を始めてくれました。「仕事も子育てもどちらもおやりなさい」という会社からのメッセージと受け取りましたね。

その後も制度づくりに関わる中で実感したのは、育休はキャリアが止まる時間ではなく自分を拡げる時間だということ。子育てを通じて他者理解やチームを支える感覚が育ち、それが管理職の礎にもなったと感じます。

制度も文化も、いまはしっかりと土台ができています。だからこそ、これからは「自身がどう働きたいか」を描いて、制度を遠慮なく使ってほしい。どんなライフステージにいても、自分らしく挑戦できるような環境は、もう整っていると思います。

第一線で活躍する営業メンバーが1年間の育休へ

――横家さん、1年間の育休を取ろうと思われたきっかけを教えてください。

横家さん(以下敬称略): 正直、迷いはありませんでした。「子どもが生まれたら育休を取りたい」と考えていたんです。上司や先輩に報告したとき、自然に受け入れられたのがうれしかったです。

職場に迷惑をかける申し訳なさはありましたが、同僚に助けられましたし、「休ませてもらうなら、しっかり長期で休んだ方が意味がある」と思いました。むしろ妻の方が「1年も?」と心配していたくらいです(笑)。

――育休に入る前に感じていた不安はありましたか。

横家: 金銭面は気になりました。妻は妊娠中に離職していたため、私ひとりの育休手当で1年間暮らせるか、人事担当者に相談しながらシミュレーションしました。制度の仕組みを丁寧に教えてもらい、結果的に「休んでも生きてはいけそう」ということがわかって妻と安心しました。

三村: 国の新しい給付制度「出生後休業支援給付金」が2025年4月に創設され、従来の育児休業給付金とあわせて支給内容がより手厚くなりました。

担当者が制度の変更点や、育児休業給付金の受給見込額や手続きについて早めに説明を行ったことで、横家さんに安心してもらえたと聞いています。

横家: このおかげで「休むことで家族と向き合う時間が持てるなら、その方がいい」と素直に思えました。

――仕事の引き継ぎや職場の反応はいかがでしたか。

横家: 同僚は大変なはずなのに嫌な顔ひとつせず祝福してくれました。

妻の切迫早産で奈良県の実家近くに入院した時期には、有休やリモート勤務を使いながらサポートさせてもらいました。予定より早い出産になり、引き継ぎも急ピッチでしたが、会社の柔軟な対応のおかげで無事に育休のスタートを切れました。振り返ると、あのときの職場の寛容さがあったからこそ、今の育休生活が充実していると思います。

「会社から離れる」ことで見えてきたもの

――実際に育休を取ってみて、どんな日々を過ごされていますか。

横家: 毎日があっという間です。子どもの成長をすぐそばで感じられるのは本当に貴重ですね。昨日できなかったことが今日できるようになっていて、目を離せません(笑)。

また、産前から闘病していた義母とも向き合う時間が持てました。4月に余命宣告され、自宅介護をしながら8月に看取ったのですが、家族で寄り添う時間を過ごせたのは育休を取っていたからこそで、感謝しています。

――残りの育休期間で挑戦したいことはありますか。

横家: 復職後を見据えて、デジタル分野の知識を学びたいと思っています。ラジオ営業といっても、いまはインターネット広告が競合です。広告主の課題を理解するにはデジタルマーケティングの知識が欠かせません。育休中の今だからこそ、学びにも時間を使いたいと考えています。

三村: 当社は育児休業中の社員も対象に含めた「キャリア開発支援プログラム」を導入しています。社員一人あたり年間20万円までスキルの習得費用を補助する制度で、働き方だけでなくスキルアップの選択肢も含め、育休を自身の棚卸、また生き方をリデザインする機会にしてほしいと思っています。

制度と文化が生み出す当たり前

――育休が「当たり前」として受け入れられるようになった背景には、制度面の充実があると感じます。どのような変化があったのでしょうか。

三村: 当社の所定労働時間は開局以来、1日7時間勤務でしたが、2021年の大規模な給与人事制度改革の際、「週3日までのリモート勤務」と「コアタイムなしのフルフレックスタイム制」を導入しました。現場管理職からの反対もありましたが、人事改革チームが、両制度(「リモート勤務」と「フルフレックス」)はどうしても外せない2大アイテムだとして、反対論を押し切りました。より柔軟に働いてもらうツールとして、かなりの時間配分の裁量を社員に委ねることになった大きな経営判断でしたが、社員からは、保育園の送迎や家族の通院などより自身で時間配分をコントロールできるようになったと大変好意的に受け止められました。

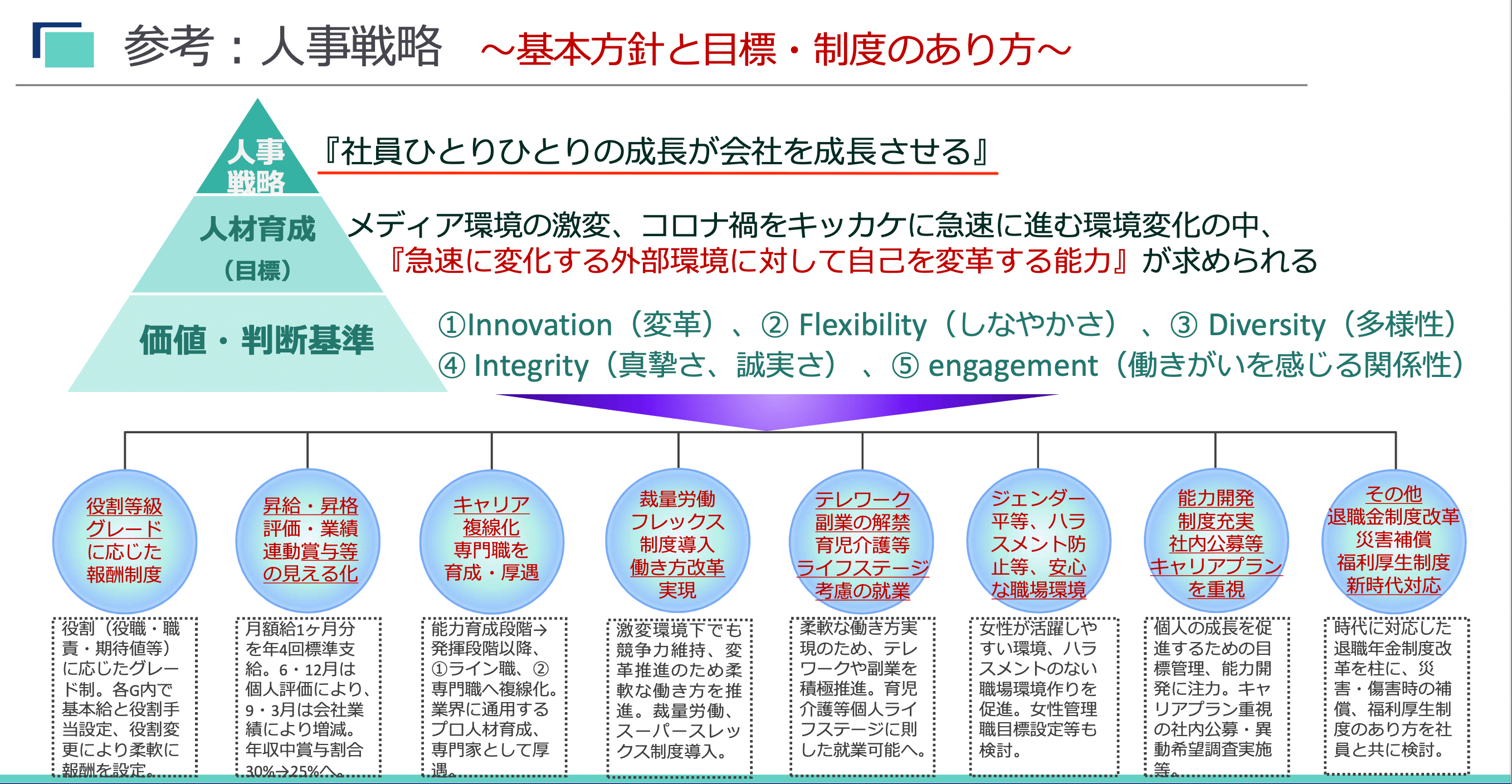

人事戦略の基本方針と制度改革の概要(提供:株式会社エフエム東京)

――働き方の柔軟性が広がる中で、どのようなキャリアを積むのが最適解なのでしょうか?

三村: 「マネージャーにならないと昇給できないのでは?」と聞かれることもありますが、実はそうではありません。

エフエム東京では、マネジメントを担う「ライン職コース」に加えて、番組制作や技術、CM運行などを担う放送局ならではの専門性を磨く「専門職コース」もあります。

新卒の場合、入社して10数年は能力の開発段階とし全員一様に様々な部署を経験しながら、今後どちらのコースに進むのか自身の強みや志向性を見極めていく期間となります。

さらにエキスパート職の先には「プロフェッショナル職」というグレードもあり、専門領域を突き詰めて社内外で信頼される人材へ成長できる仕組みです。

組織を率いることも、専門を極めることも、どちらも同じように価値がある。そんな多様なキャリアを認められるように設計されています。

横家: 会社に自分を合わせるのではなく、会社や社会のために自分らしい働き方で貢献する。その形が実現できる今の会社の環境は、本当にありがたいです。

――副業制度も同時期に導入されたと伺いました。放送業界では新しい動きですよね。

三村: はい。放送業界では珍しい取り組みかもしれません。

ただ、もともとこの世界は個人の専門性が活きる分野です。ディレクターやプロデューサーがレコードのライナーノーツ(楽曲やアーティストに関する解説。レビュー)の執筆や専門学校等での講師を行うなど、本業から派生する副業もかねてからもありました。

そこで、いっそのこと制度化して会社も認めた副業を推奨していこうと考えました。社員が社外の活動においてもなんらかの社会貢献をして輝けば、それは本業にも良い影響を与えると思うからです。例えば地元の中学校で吹奏楽部の顧問をする社員もいれば、専門知識を記事制作に活かす人もいます。

個人が成長すれば会社も成長するという思想が制度の根底にあるのです。

――くるみん認定も、そうした取り組みの延長にあるのですか。

三村: はい。「くるみん」は、子育て支援の取り組みが形だけでなく実際に運用されている企業に与えられるものです。制度をつくって終わりではなく、使われて改善されて、文化として根づく。今回の認定は、その積み重ねの証だと思っています。

ただ、私たちにとってはゴールというより新しいスタートライン。制度も文化も整った今こそ、社員一人ひとりがそれをどう活かしていくか、ここからが本当の意味での挑戦だと感じています。

幸せの総量を増やす経験

――最後に、これから育休を取ろうとしている方、また制度を整える立場の方へメッセージをお願いします。

横家: 個人的には、男性育休を取らない理由がないと思っています。夫婦で協力して育児をし、息子の成長をともに喜べる1年は本当に幸せな時間です。

また家族や周りの方たちまでうれしそうにしているのを見ると、「幸せの総量」が増えている気がして、そんな環境を用意してくれた世の中や会社・同僚に感謝しかありません。この「幸せの総量」が増えることは社会にとってもプラスだと感じているので長期の男性育休が世の中で当たり前になり、子育てを通じて幸せを感じる人が増えたらいいなと思っています。

なので、これから育休を取ろうとしている方には、どうか一歩を踏み出してほしいです。育休を取りやすい環境を用意してくれる会社や応援してくれる仲間もいます。またサポートしてくれるサービスもあります。

僕も育休を取る仲間がいたら全力でバックアップしたい、また制度をアップデートしていく会社にも協力したいと思っています。

まだまだ個々の課題はたくさんあると思いますが、制度を整えてくださっている方々にも、これから育休を取る方にも、心からエールを送ります。

三村: 制度を整える側としては、社会や働き方の変化が本当に速く、追いつくのが大変だと感じます。けれど、私が最初に育休を取ったころと比べれば、社会全体としても育休への受け止め方は大きく変わりました。

当社の育休制度も、最初は「法改正」に合わせた単なる「器」としてスタートしました。その後は、社員も会社も試行錯誤でしたが、社員と会社が対等な関係を築く時代となった今、会社が用意した「器」を社員の皆さんがどう利用し、自らがどう成長し、そしてそれを会社の成長に活かすか、が重要なのではないかと思います。

もちろん、会社も制度とその利用の仕方を社員の皆さんに適宜説明していかねばならないと思っています。

自分の成長を会社の力に変えていく。そんな仲間が増えることが、何よりうれしいです。

編集後記

取材準備から当日まで、終始あたたかい空気に包まれた時間でした。

横家さんが語る「いま」の育休中の過ごし方と働き方、そして三村さんが切り開いてこられた「これまで」の積み重ね。世代は違えど、同じ温度で語られる言葉の数々に、ここで働く人たちの思いやりの深さを感じました。

制度を導入した当初は、現場に戸惑いの声もあったといいます。

「男性が長期で育休を取るなんて」と驚かれる時期を経て、少しずつ理解と共感が広がり、横家さんのようなロールモデルが生まれていったそうです。

その背景には、経営層が率先して風土改革を進め、毎年、育休取得率や男女賃金格差などのデータを全社員に開示するなど、制度の“見える化”と透明性の確保に取り組んできたことがあります。

そうした地道な努力が“見えない後押し”となり、「育休を取るのが特別ではなく当たり前」という文化を育ててきたのだと感じました。

制度を整える人、使う人、そしてそれを支える人。

どの立場にも強い想いがあるからこそ、「当たり前」が根づいていく。

そんな職場の風景を、少しでも伝えられていたら嬉しいです。

会社紹介:株式会社エフエム東京(TOKYO FM)

株式会社エフエム東京は、1970年4月26日に開局し、今年55周年を迎えた民間FM放送局です。

2025年3月19日付で「2025 くるみんマーク」を取得しました。これは、2020年4月から2024年3月までの4年間の行動計画に基づき、フルフレックスタイム制や在宅勤務制度などの多様な働き方への対応、そして男性社員の育児休暇取得といった子育て支援の実績が認められたものです。

同社は人的資本経営を重要課題として認識しており、多様な人材が長期にわたり活躍できる企業を目指しています。2025年3月末現在、女性管理職比率は31.8%、平均残業時間数は33.8時間(所定時間1日7時間外)となっています。

公式サイト:https://tfm.co.jp/

ライフステージサポート「TUMUGU(つむぐ)」のご紹介

QOOLキャリアは、女性のキャリアに留まらず全ての人がワーク・ライフ・シナジーを追求できる社会の実現を目指し活動しています。

働きがいをアップデートする福利厚生サービス「TUMUGU(ツムグ)」では、専門家へのLINE相談、医師に直接質問ができるQ&Aサービス、ヘルスリテラシー向上セミナー、ライフステージサポートサービスの割引特典を提供しています。

TUMUGUのサービスサイトはこちら:https://tumugu-service.jp/

お問い合わせはこちら:https://career.qo-ol.jp/tumugu/